Letzte Aktualisierung: 12.02.2002

|

Letzte Aktualisierung: 12.02.2002 |

Institut fssische Archogie der UniversitBern, Wintersemester 2001-2002

"Jenseits von Olypmpia und Delphi" - Heiligtuf der Peloponnes

Domenico Perroni,

Erweiterter Abstract zu: Der Tempel der Athena Alea in Tegea

Pausanias VIII 45,4 ff. beschreibt den Bau

als den gren und reich ausgestattetsten Tempel der

Peloponnes. Zudem besitze er die Eigenheit, dorische, ionische

und korinthische Stilelemente in sich zu vereinen.

Erforschung: Seit seiner ersten Identifizierung

im Jahre 1806 duch E. Dodwell ist der Tempel durch verschiedene

Ausgrabungskampagnen und Untersuchungen erforscht worden. Auf die

ersten Grabungen des Deutschen Archogischen Instituts in

Athen in der zweiten Hte des 19. Jhds. folgten die

ausgedehnten Untersuchungen von Ch. Dugas, der 1924 seine

Ergebnisse verntlichte. In den 60er Jahren des 20 Jhds.

arbeiteten die Griechen Ch. Christou, A. Demakopoulou und E.

Steinhauer auf dem Gele, das dann in den 90er Jahren zum

Forschungsprojekt des Norwegischen Instituts in Athen unter der

Leitung von E. by wurde.

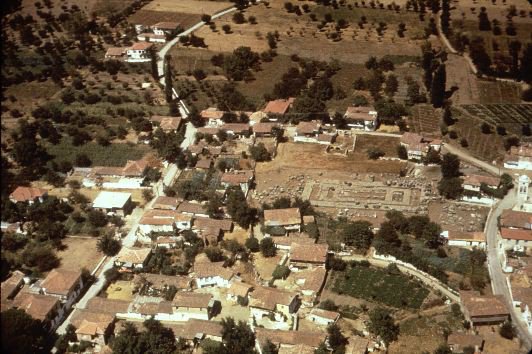

Die Grabungsarbeiten brachten einen monumentalen Tempel zum

Vorschein, der mit seinen Stylobatmassen von 19,19 x 47,55 m zu

den grren Tempelbauten auf der Peloponnes zu rechnen ist (Olympia

Zeustempel: 27,68 x 64,12 m). Vor dem Tempel wurden die 11 x 23 m

messenden Fundamente eines Altars gefunden, zu dem auch einige

Relieffragmente geh d. Im N des Heiligtums

schliesslich entdeckte man eine gefasste Quelle, zu deren Becken

eine Treppe hinunter f/p>

Der archaische Tempel: Auf die geometrischen

Vorgerbauten (siehe oben) folgte im 6. Jhd. ein archaischer

Tempel. Die Fundamente dieses Baus waren schon lange bekannt, man

hielt sie jedoch f Reste einer byzantinischen Kirche. Erst

by erkannte, dass einer der Fundamentbl mit dem splassischen

Fundament verbaut ist, was den Schluss zuliess, dass dieses

Fundament er sein mls das splassische. Die

Rekonstruktion dieses Baus wurde von by nur schriftlich

vorgelegt, von F. Felten aber in einer Zeichnung veranschaulicht.

Demnach war der archaische Tempel ein langgestreckter Bau von 6 x

18 Sen und besass eine Le von 49 m. Der Toichobat bestand

aus Marmorbln, auf dem dann vermutlich eine Konstruktion aus

Holz und Lehmziegeln stand.

Im Innern der Cella befand sich eine Basis, auf der das Kultbild

stand. Es bleibt jedoch unklar, wieso diese Basis so gross ist,

da, wie wir von Pausanias wissen, das Kultbild der Athena Alea

aus Elfenbein gefertigt war und demnach nicht allzu schwer

gewesen sein muss. Dieses Kultbild, ein Werk des Endoios, wurde

von Augustus nach seinem Sieg bei Actium nach Rom hrt, wo

er es im Eingangsbereich seines Forums aufstellen liess.

Der archaische Tempel weicht nur um wenige Grade vom splassichen

ab, ist aber an der gleichen Stelle errichtet wie dieser und

weist auch die gleiche Ausrichtung aus. Die Kultkontinuitan

diesem Ort ist also seit geometrischer Zeit gegeben, auch wenn

sich die Gestalt der Alea seit geometrischer Zeit von einer

Mutter- zu einer Stadtgottheit gewandelt hat, wie das

Fundmaterial eindrh zeigt.

Der archaische Aleatempel ist oft stilistisch mit dem Heraion in

Olympia verglichen worden. Dieser Tempel mit einem Stylobat von

18,76 x 50,01 m, auf dem 6 x 16 Sen standen, wurde um 600

errichtet. Wenn, wie by es vorschl, der Aleatempel auch um

600 errichtet worden ist, dann w er ein Vorreiter von

Marmorarchitektur, die sonst nur ftere Zeiten bezeugt ist.

Florens Felten me daher, in Verbindung mit dem von Pausanias

erwten Bildhauer Endoios, den Bau des Tempels in die zweite Hte

des 6. Jhds. ansetzen. Auch die Typologie der architektonischen

Formen am Aleatempel zeuge nicht von einer Vorreiterrolle,

sondern eher von Antiquiertheit.

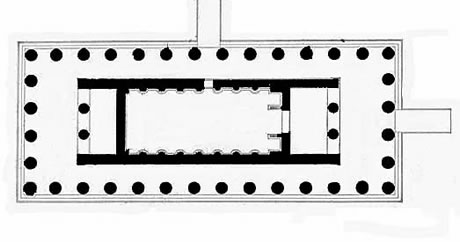

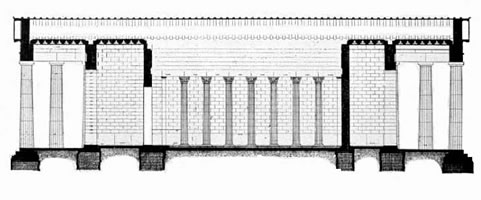

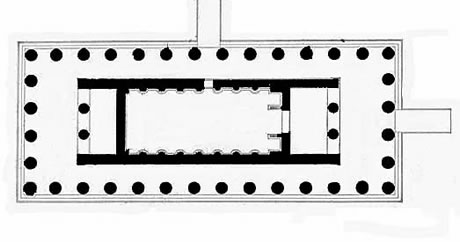

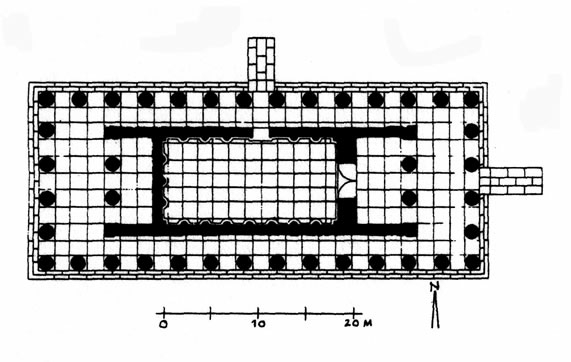

Der splassische Tempel: Der gre und markanteste Bau in Tegea war der splassische Aleatempel. Pausanias nennt Skopas von Paros als seinen Architekten. Diese Angabe dient zur Datierung des Tempels um 340 v. Chr. Die ausgegrabenen Fundamente bestehen aus einem doppelten Quaderring, wobei der sere die Peristase trug und der innere die Cella. Der Tempel ruhte auf einem Stylobat von 19,19 x 47,55 m und besass eine Peristase von 6 x 14 Sen.

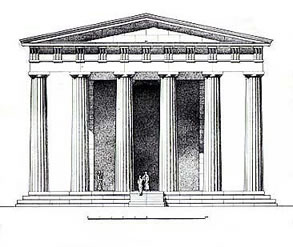

Tegea: Rekonstruktion der Fassade nach Dugas |

Tegea: Grundriss nach Dugas Tegea: Grundriss nach Dugas |

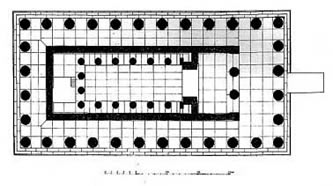

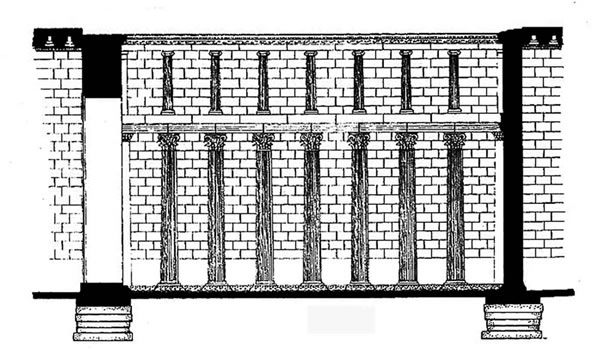

Der Bau ist vergleichsweise langgestreckt fne Zeit, wie ein Vergleich mit seinem kurz danach entstandenen Zwillingstempel" von Nemea zeigt (Peristasis von 6 x 12 Sen, Stylobat 20,09 x 42,55 m). Allerdings besitzt der Zeustempel von Nemea nur eine um ein Joch erweiterte Vorhalle, wend der Aleatempel auch noch eine erweiterte Rle aufweist.

Nemea: Ansicht der Fassade |

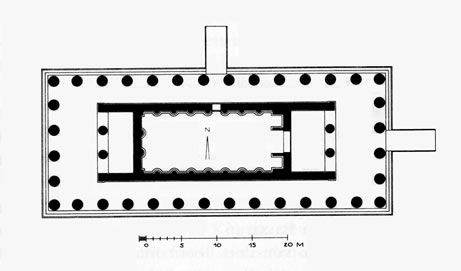

Nemea: Grundriss |

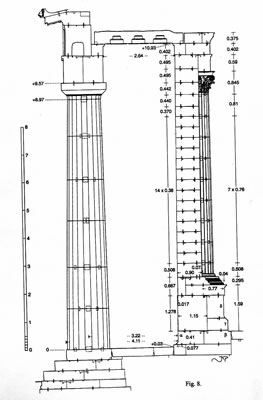

Die relativ schlanken dorischen Sen (Verhnis UD : SH :

Bassai 5,3, Tegea 6,1) tragen ein relativ schmales, leichtes Geb

(Bassai 1/3 SH, Tegea 1/4 SH).

Anders als in Bassai besitzt der Aleatempel eine Kurvatur, die

auf den Seiten 6,5 cm ausmacht. Auch sind die Sen leicht nach

innen geneigt. Sie weisen keine Entasis auf und besitzen

niedrige, kleine Kapitelle, was wesentlich zum fast

klassizistisch anmutenden Gesamteindruck des Baus beitr.

Auf der Ostseite des Tempels fine Rampe zu dessen

Eingangsbereich. Eine weitere Rampe befindet sich in der Mitte

der Nordseite, was zu der Annahme f dass sich, wie in

Bassai, eine T der Langseite befand.

Die Cellawe in Innern des Tempels waren durch korinthischen Halbsen gegliedert. Die Hund Zahl dieser Halbsen bleibt aber ungewiss, so dass bis heute noch keine befriedigende Rekonstruktion des Innenraumes vorliegt. Dugas nahm an, dass die Halbsen nur die Lswe der Cella schm. Seine rekonstruierte Hder Sen von 7,733 m liess einen Freiraum von etwa 2,2 m zwischen Epistyl und Decke entstehen; eine Lg, die nicht voll zu befriedigen vermag, umso mehr als an den Kurzseiten keine Sen angenommen wurden, was dazu fdass das Epistyl einfach in der Wand verschwindet.

Tegea: Schnitt Rekonstruktion Dugas |

Tegea: Schnitt Rekonstruktion Norman |

Tegea: Grundriss nach Dugas |

Tegea: Plan nach Gruben |

Tegea: Grundriss nach Norman |

Gruben hat diese Lg in seiner ersten Ausgabe von 1966 mmen, ert sie aber bereits in der zweiten Ausgabe von 1976, indem er an der Westwand zwei weitere Halbsen ergt. Abgesehen davon, dass das Problem des freien Raumes en Sen bestehen bleibt, hat dieser Vorschlag den Nachteil, dass die Interkolumnien zwischen den Halbsen auf der Westseite grr sind als die an den Langseiten. Aus diesem Grund mmt Gruben in seiner 4. Auflage von 1986 den von Naomi J. Norman im Jahre 1984 vorgelegten Grundriss mit drei Halbsen an der Westseite. Auch dieser Grundriss vermag nicht vg zu befriedigen, denn die Interkolumnien der Sen, die den Eckpfeilern der Cella am nsten liegen sind an der Westseite grr und am Ostende der Langseiten kleiner als die restlichen. Zudem hat Norman an der Nordseite zwei Halbsen weggelassen, um Platz zu schaffen f Te sich hier befinden soll. Dies ist zwar eine Verbesserung gegenugas Vorschlag, der die Tischen zwei Halbsen zwte und in Kauf nahm, dass deren Basen durchschnitten wurden, staber die Rhythmisierung der Wandgestaltung, und ist nicht vereinbar mir Normans zweitem Vorschlag. Dieser sieht vor, dass en korinthischen Halbsen eine weitere, ionische Halbsenreihe stand. Norman erreicht dies, indem sie die Hder korinthischen Sen auf 6,9 m reduziert. Die neue Resthvon etwa 3,7 m reicht nun aus, um eine ionische Halbsenreihe samt Epistyl einzufDabei eht Norman die damit entstandenen Probleme. An der Westwand sind es die gleichen wie bei der unteren Ordnung, die uneterschiedliche Le der Interkolumnien. An der Nordwand hingegen, hen die ionischen Halbsen er Teichsam in der Luft, da die beiden unteren Halbsen der Tichen mussten. Normans Rekonstruktionsvorschlag stich einzig auf Pausanias Angabe der drei Ordnungen am Tempel von Tegea, auf ein ca. 0,3 m grosses Halbsenfragment und auf vier Fragmente ionischer Kapitelle, die in der Umgebung des Tempels gefunden worden sind. Die meiner Meinung nach bisher schlte Deutung der ionischen Ordnung am oder im Tempel vom Tegea, ist die Annahme, dass die beiden grossen Basen, die sich auf beiden Seiten der Ostfront des Tempels befinden, je eine ionische Se trugen.

Tegea: Rekonstruktion B/td> |  Tegea: Rekonstruktion Pakannen |

Ein neuerer Rekonstruktionsvorschlag stammt von J. Pakannen (1996).

Sich st auf einen schon 1970 von H. H. Bvorgelegten

Gedanken und auf neue Interpretationen von herumliegenden Bln,

stellt Pekkanen die korinthischen Halbsen auf einen Sockel,

so dass sie mit dem Epistyl die Hder Cella erreichen. Als

Vergleich zieht er die korinthischen Sen im Innern der Tholos

in Delphi und des Philippeions in Olympia heran. Ein Gedanke, der

einiges fh hat und weiter verfolgt werden sollte.

leb